“书稿第一次成形后,文字偏法律化,我给上小学的女儿看,孩子说看不懂。”“我在成都一所中学和一所小学担任法治副校长,当把书稿拿给孩子们阅读时,孩子们说有的看不懂、有的能看懂但感觉没意思。”司法保护篇撰稿人、江苏省淮安市检察院第七检察部副主任韩雪娇,以及来自成都的未检检察官王亮在谈到书稿撰写时,纷纷提到了法言法语儿童化的难题。

为了解决这一难题,编写组购买了市面上所有的儿童大百科全书,精研语言表达。“第九检察厅还邀请中国大百科全书出版社专家、儿童文学专家、儿童心理学专家讲授撰稿技巧,大家边学边改、字句必究,力求孩子喜欢看、看得懂。”苑宁宁告诉记者。“在成都沟通插图绘制时,书稿仍在打磨。王广聪主任告诉我一个小妙招,就是在现有书稿的基础上抓取关键词,请插图老师先绘制插图,之后‘看图说话’,精雕文字。从‘文到图’转变成‘图到文’,我发现自己的视角也从大人向孩子慢慢转变。事实证明,效果非常好!”韩雪娇提起当时的书稿打磨过程,感触颇深。

翻开《全书》,每一个开页都有3-4幅插图。据了解,这些插图均由成都大学中国—东盟艺术学院的创作团队完成。

“接到任务后,我们在四川选取了不同区域、不同层次的小学生进行调研,了解孩子们的审美喜好,同时结合法律表达严谨的特质,最终磨合形成了现在所呈现出的漫画与插画相结合,同时具备中国传统水墨画色彩的插图风格。”成都大学中国—东盟艺术学院副教授余洪向记者讲述了插图制作背后的故事,“插图团队和文字团队在图配文阶段进行了大量磨合、沟通,尤其是法律细节问题。例如,司法保护篇中有一个词条是‘出庭作证的特殊保护’,里面提到单向玻璃作证室,刚开始我们都不知道怎么下手绘制,撰稿人员向我们解释单向玻璃作证室是未成年被害人出庭作证时的一种保护措施,司法工作人员可以通过玻璃看到未成年被害人但未成年被害人看不到司法工作人员,这样可以减少未成年被害人的不舒适感,了解这些设置初衷后我们的思路豁然开朗。”

法言法语儿童化、插图美观严谨兼备,这些都是主创人员在“儿童友好”上作出的重要努力。除此之外,一些体例上的小细节也让人直呼“暖心”。

记者看到,书中有大量情景案例导入学习;同时穿插二维码,扫码便可观看生动有趣的短视频、微动漫、皮影戏等;此外,各篇章设置有“找错误”环节、全书后附法律知识闯关游戏,小读者能在轻松互动中检测学习成果。

韩雪娇介绍,情景案例大多取材于已公开的真实案例,如司法保护篇中因取名不合法而落户被拒的案例就改编自著名的“北雁云依”案。

“二维码链接了大量的优质法治资源,给予孩子更便捷、更具趣味性的阅读体验。至于篇章后的‘找错误’和闯关游戏,更是全书互动性的鲜活体现。”王亮补充说道。

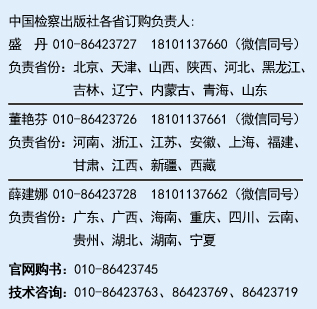

不仅全书承载的内容“儿童友好”,载体本身也在向“儿童友好”靠拢。记者注意到,封底上有一个“绿色印刷产品”标志。中国检察出版社相关负责人告诉记者,为了让孩子的身心得到保护,全书选用环保型纸张、油墨,生产过程注重节能减排,力求每一位小读者都拥有良好的阅读体验。

奋楫笃行,臻于至善;行而不辍,履践致远。强化未成年人法治教育是建设法治社会的必然要求,也是未成年人健康成长的现实所需。此次《全书》的发布,必将开启未成年人法治教育的“新端口”,为形成法治教育合力、提高未成年人法治教育实效贡献深沉而坚实的检察力量。

上一篇: 检察题材网剧《重启少年》召开创作研讨会